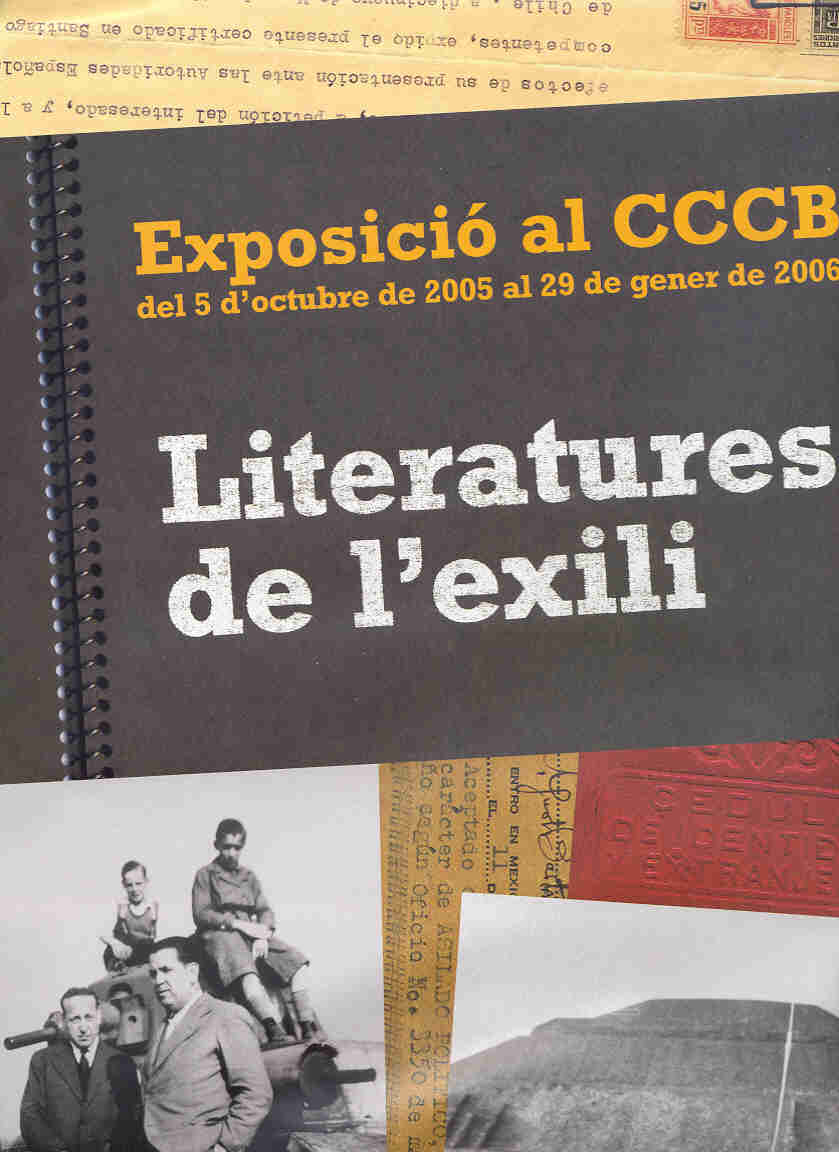

Exposición

Literaturas del exilio

El 26 de enero de 1939, las tropas de Franco están en las puertas de Barcelona. Una riada de gente inicia el camino del exilio. Entre esta multitud hay escritores e intelectuales, artistas y hombres de ciencia. Gracias al apoyo de varias organizaciones, pasan los primeros meses en refugios en el sur de Francia. Otros, con menos suerte, acaban en los campos de concentración precariamente acondicionados en yermos y playas. Empieza una aventura que obliga a tomar decisiones, que se traducen en cambios radicales en la forma de vivir. Europa se prepara para la Segunda Guerra Mundial. Y en América, sólo tres países abren sus puertas a la avalancha de refugiados: México, Chile y la República Dominicana.

La obra de los escritores -la novela, los cuentos, las memorias, la poesía- es el mejor testimonio de una experiencia que afectó a miles de personas. Siguiendo la voz de los escritores, Literaturas del exilio ha regresado a los lugares en que se desarrolló esta historia con el fin de recuperar libros, manuscritos y fotografías que transmiten el clima moral del exilio. Y para filmar un documental que permite revivir algunos de sus episodios fundamentales: el paso de la frontera, la llegada a América, la contribución de los exiliados a la vida cultural de los países de acogida, el dilema del retorno.

El comisariado de la muestra reúne a tres autores de campos distintos:

El crítico literario Julià Guillamon, responsable de los contenidos, ha reconstruido las historias de los escritores exiliados a través de su obra literaria y del testimonio de quienes les conocieron.

El cineasta Joaquim Jordà ha recorrido algunos lugares destacados del exilio y los ha filmado tal y como se encuentran en la actualidad, huyendo de la reconstrucción histórica y proponiendo una reflexión acerca del tiempo y la pervivencia de la memoria.

Y el artista plástico Francesc Abad ha sido el autor de las instalaciones que sintetizan metafóricamente algunas de las secuencias que relata la exposición.

Comisariado: Julià Guillamon, Joaquim Jordà, Francesc Abad

Introducción

Perdida la guerra civil, en 1939, Cataluña vio marchar al exilio a sus mejores escritores e intelectuales. Su primer destino fue Francia, desde donde se inició la diáspora que les llevaría a Inglaterra y Suiza, a la República Dominicana, México, Argentina o Chile.

Literaturas del exilio muestra la vivencia de estos intelectuales en una Europa sacudida por la Segunda Guerra Mundial y reconstruye la relación con los países de acogida, al otro lado del Atlántico, en una vivencia que confronta la literatura catalana con los grandes temas de la pérdida de identidad, del «otro» y de la vida en las metrópolis contemporáneas.

La exposición pretende hacer revivir la experiencia del exilio a través de sus voces y protagonistas: la desaparición de un mundo, que obliga a tomar decisiones y desarrollar estrategias de supervivencia. Y también la apertura hacia nuevos horizontes, que se tradujo en un gran número de iniciativas culturales.

Los últimos días de la Cataluña Republicana

En enero de 1939 las tropas de Franco están a punto de tomar Barcelona. En las calles de la ciudad, muchas personas se plantean el mismo dilema: ¿irse o no irse? La mayor parte de los intelectuales comprometidos con la causa republicana escogen el camino del exilio. Un grupo numeroso sale en dirección a La Junquera. Como la frontera está cerrada, tienen que alojarse en el Mas Perxers de Agullana, donde la Generalitat ha habilitado un refugio. Otros forman parte del ejército en retirada y pasan a Francia por Prats de Molló. Caminos y carreteras se llenan de gente que huye a la desbandada, famélica, enferma, arrastrando fardos y maletas.

Los vencidos

La magnitud del éxodo toma desprevenidas a las autoridades francesas. En los pasos fronterizos se habilitan puntos de desarme, hospitales y lugares de acogida. Desde allí, los refugiados se distribuyen entre diferentes campos de concentración instalados en playas y explanadas. La Generalitat, prácticamente sin recursos, no está capacitada para hacer frente a la situación, pero colabora con varias entidades de apoyo a los fugitivos y contribuye a la creación de residencias para profesores e intelectuales. Para mejorar las condiciones de los internos, a partir del verano de 1939 interviene en la organización del campo de concentración de Agde, el llamado «campo de los catalanes».

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN

Argelers, Saint Cyprien, Barcarès, Bram, nombres de campos de concentración impresos en la memoria de miles de refugiados. Todos los relatos coinciden en presentar las condiciones de vida extremas: la falta de agua potable, el frío, las fuertes tramontanas, la violencia de los espahíes. Pero también el nacimiento de formas de solidaridad entre quienes se ven obligados a convivir en espacios minúsculos, excavados en la arena, con tejadillos de cañas y trapos. La experiencia de los campos produce una literatura testimonial, escrita sobre el terreno o reelaborada posteriormente desde el punto de vista de la épica o la sátira feroz.

REFUGIOS DE INTELECTUALES

Las residencias de intelectuales organizadas por universidades y auberges de jeunesse en Toulouse, Montepellier, Boissy-la-Rivière y Roissy-en-Brie aseguraron la supervivencia de profesores, escritores, artistas, científicos y profesionales liberales. En la primavera de 1939 se creó la Fundació Ramon Llull, un organismo con sede en París, dedicado a preservar y difundir la cultura catalana. La precariedad de la vida en los primeros meses del exilio hizo que la fundación tuviera que velar por muchos refugiados sin recursos, tramitando permisos y subsidios y ayudando a localizar a los familiares dispersos en la diáspora.

TOULOUSE

En febrero de 1939, el Comité Universitaire Toulousain d'Aide à l'Espagne Republicaine, presidido por el profesor Camille Soula, organizó un Centre d'Accueil pensado para albergar a universitarios e intelectuales en diversos edificios municipales. La idea inicial era crear un núcleo estable integrado en la vida universitaria de Toulouse, que al mismo tiempo fuera un espacio de proyección cultural y científica catalana. Entre los admitidos figura el escritor Ramon Vinyes, inspirador del «sabio catalán» de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. En su cuento El malson d'un carrer de Tolosa (La pesadilla de una calle de Toulouse), escrito en Colombia, Vinyes combina la angustia de los días pasados en Toulouse con visiones del trópico.

MONTPELLIER

La Résidence des Intellectuels Catalans de Montpellier siguió el modelo de Toulouse. Contó con la ayuda del Comité d'Aide aux Intellectuels Catalans y del Comité Británico de Ayuda a España. Llegó a acoger a más de ochocientos refugiados: profesores, médicos, abogados, periodistas y escritores encabezados por Pompeu Fabra, Antoni Rovira i Virgili y Carles Riba. Un grupo de estudiantes muy activo -formado por los jóvenes Heribert Barrera, Joan Grases, Josep Pallach, Feliu Riera, Teresa Rovira, Víctor Torres y Emili Vigo, entre otros- se integró en la vida universitaria. Uno de estos jóvenes, Alexandre Cirici, ofrece un recuerdo maravillado de su estancia en su libro de memorias Les hores clares (Las horas claras).

BIERVILLE / L'ISLE-ADAM

A través del escritor católico Josep M. Capdevila, el filántropo Marc Sagnier, fundador de los Auberges de la Jeunesse , ofreció a un grupo de exiliados catalanes la posibilidad de instalarse en un antiguo molino, en el parque del castillo de Bierville, cercano a París. Carles Riba y Clementina Arderiu, el historiador Ferran Soldevila y el pintor Joaquim Sunyer vivieron allí cuatro meses, antes de trasladarse al refugio de L'Isle-Adam. Bajo la «cúpula verde» del parque de Bierville, cerca del riachuelo que le sugería ideas de corrupción y renovación, Riba escribió los cinco primeros poemas de Les elegies de Bierville (Elegías de Bierville), considerado uno de los libros fundamentales de la poesía catalana contemporánea.

ROISSY-EN-BRIE

En abril de 1939, un grupo procedente de Toulouse, formado por Benguerel, Calders (que no tardó en dejar su puesto a Agustí Bartra), Cluselles, Guansé, Jordana, Montanyà, Murià, Obiols, Oliver, Rodoreda y los hermanos Trabal, se instala en el auberge de jeunesse de Roissy-en-Brie: un château del siglo xviii , con jardín, piscina y pista de deportes, que se tornará, en palabras de Benguerel, un «paraíso equívoco». La larga convivencia y el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial provocan fricciones e inquietudes. De los días de Roissy han quedado innumerables testimonios: desde cartas y dietarios que relatan la vida cotidiana hasta poemas y novelas que mitifican un espacio de seguridad entre dos guerras.

PRADA DE CONFLENT

En los primeros momentos del exilio, Prada de Conflent se convirtió en un punto de encuentro de intelectuales y artistas en torno a Pau Casals. Pompeu Fabra pasó unos meses en el pueblo, entre grandes apuros económicos, antes de trasladarse a Montpellier, donde retomó su actividad intelectual con la redacción de una Grammaire catalane (1941) por encargo de la Fundació Ramon Llull. El autor del Diccionari General de la Llengua Catalana murió en Prada el día de Navidad de 1948. Su entierro congregó a políticos e intelectuales en una extraordinaria manifestación de duelo que se convirtió en uno de los símbolos del exilio.

La diáspora

Hasta 1940, el exilio republicano se concentra sobre todo en Francia, pero con el inicio de la Segunda Guerra Mundial empieza la diáspora. A la espera de que la victoria de los aliados provoque la caída de Franco, algunos se establecen en Londres y París, y otros muchos toman el camino de América en expediciones organizadas por el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE) y por la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles (JARE). La dureza de la vida durante la ocupación empuja a unos pocos a regresar a la España franquista, exponiéndose a posibles represalias.

K_L. REICH

Joaquim Amat-Piniella combatió en el frente de Aragón, cruzó la frontera por Prats de Molló y fue a parar al campo de concentración de Argelers. Ingresó en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, lo detuvieron mientras trabajaba en las fortificaciones de la línea Maginot y fue enviado a Mauthausen. La novela K_L. Reich , escrita en 1946, es un clásico poco conocido de la literatura concentracionaria. Relata la peripecia de un grupo de refugiados, entre los que están Pere Vives, el amigo de Agustí Bartra, y Francesc Boix, el fotógrafo que participó como testigo en los juicios de Nuremberg.

París 1940

París ha ejercido desde siempre una poderosa atracción sobre los escritores y artistas catalanes. Debido a la guerra y el exilio, muchos llegan a esa ciudad por vez primera, y algunos se quedan a vivir allí. Frente al mito literario, las imágenes del cine y el music hall , la realidad cotidiana: pensiones y habitaciones realquiladas, muchos apuros y dificultades para vivir. Al estigma del refugiado se añade el miedo a que la llegada de los alemanes suponga la repatriación forzosa.

ANTES DE LA OCUPACIÓN

Entre sus actividades para el reconocimiento de la cultura catalana, la Fundació Ramon Llull retoma la Revista de Catalunya , una publicación de prestigio que reúne a la plana mayor de los escritores e intelectuales del exilio. Armand Obiols y Mercè Rodoreda, que están en París, se incorporan al grupo. Al mismo tiempo, los organismos de evacuación de refugiados preparan la huida a América. Gracias a la ayuda del SERE, Pere Calders consigue embarcar hacia México a bordo del Mexique . Carles Riba, por su parte, preparó los papeles para irse a América, pero finalmente regresó a Cataluña en 1943.

LA OCUPACIÓN

La entrada de los alemanes en París el 14 de junio de 1940 provocó el caos entre los refugiados, temerosos de que los nazis les entregaran a las autoridades franquistas. Muchos huyeron hacia la Francia de Vichy. Otros sobrevivieron en condiciones de gran precariedad en la zona ocupada. Armand Obiols y Mercè Rodoreda huyeron hacia Limoges y Burdeos. Un cuaderno inédito de Armand Obiols retrata el momento de la huida, con la riada de gente y los ataques de la aviación alemana, en un episodio que Mercè Rodoreda recreó en el cuento Orleans, 3 quilòmetres.

EL PARÍS LIBERADO

El tercer movimiento del concierto para violín de Robert Gerhard combina las notas de La Marsellesa con los sonidos de una sardana. Es un símbolo de las esperanzas de muchos refugiados que veían en la liberación de París el preludio de su vuelta a casa. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, artistas y escritores retoman la actividad pública. Se crean galerías de arte, se editan libros de artista y surgen proyectos de futuras publicaciones pensando en el retorno: Ferran Canyameras, por ejemplo, contrata los libros de Simenon para la editorial Albor.

Ruta de América

Algunos países de América ofrecieron a los exiliados republicanos un refugio durante la Segunda Guerra Mundial. En una primera etapa, hasta 1945, se trata de un exilio provisional a la espera de la caída de Franco. Pero la situación política en los años de la guerra fría impide un regreso inmediato y convierte este exilio provisional en un exilio de larga duración y, en muchos casos, definitivo. Los escritores tuvieron que replantearse su actividad en un contexto anómalo. Alejados de los lectores, sin plataformas para dar a conocer su obra, con una lengua abolida.

VALPARAÍSO

El 3 de septiembre de 1939 llegó al puerto de Valparaíso el barco Winnipeg , que llevó a Chile a 2.200 refugiados republicanos en una operación de prestigio del gobierno del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda. El poeta Pablo Neruda, embajador en París, se encargó de la organización. Otros grupos de refugiados -como el integrado por los escritores Xavier Benguerel, Domènec Guansé, Cèsar-August Jordana, Joan Oliver y Francesc Trabal- llegaron a Santiago desde Buenos Aires, cruzando la cordillera de los Andes.

VERACRUZ

Veracruz fue el puerto de llegada de la mayor parte de las expediciones de refugiados republicanos, que viajaron a México a bordo de barcos transatlánticos viejos y destartalados. Los testimonios hablan de un recibimiento entusiasta y del choque con un paisaje y unas costumbres de las que sabían muy poco. El gobierno de Lázaro Cárdenas habilitó centros de acogida y comedores colectivos, y organizó la distribución de exiliados por diversas poblaciones, proporcionándoles un primer trabajo. México fue el único país que jamás reconoció el régimen de Franco.

Oda a Cataluña desde los Trópicos

Entre noviembre de 1939 y mayo de 1940 llegaron a la República Dominicana varias expediciones de refugiados republicanos, con destino a las colonias agrícolas que el dictador Leónidas Trujillo había establecido en el interior del país. Entre estos refugiados había escritores como Agustí Bartra, Vicenç Riera Llorca o Joan Sales y artistas como Joan Junyer o Josep Gausachs, que dejaron testimonio de las condiciones de vida en la isla y el choque cultural que provoca la vida del trópico.

SAN PEDRO DE MACORÍS

Joan Sales y Núria Folch pasaron más de dos años en la República Dominicana, entre 1940 y 1942. Un golpe de suerte -el encuentro con un antiguo conocido que ocupaba un cargo importante en el gobierno del generalísimo Trujillo y que les buscó trabajo como profesores- les permitió organizarse confortablemente la vida, en un bungaló de playa, en San Pedro de Macorís. Sales escribió allí la segunda parte del Viatge d'un moribund (Viaje de un moribundo), el libro que reúne su obra poética. Con el deseo de reencontrarse con sus antiguos compañeros de lucha, en enero de 1942 se trasladaron a México.

CIUDAD TRUJILLO

En la República Dominicana, Agustí Bartra entró en contacto con poetas y libreros, publicó un libro en castellano, El árbol de fuego (1940), y se dedicó a venderlo de casa en casa, según la costumbre del país. Durante cinco o seis meses fue recorriendo pueblos, organizando recitales y visitando a posibles compradores. El 20 de febrero de 1941, Bartra y su mujer, Anna Murià, se trasladaron a La Habana para reencontrarse con sus amigos el pintor Joan Junyer y la pedagoga Maria Dolors Canals, antes de establecerse en Ciudad de México.

La sombra del agave

Pere Calders vivió veintitrés años en México dedicado a distintas actividades en el mundo editorial. De esta experiencia -y de la aventura fallida de la imprenta Cal-Fer- surgió la novela L'ombra de l'atzavara (1964), que retrata la vida de un refugiado, Joan Deltell, un hombre del Orfeó Català, casado con una mexicana. Los esfuerzos frustrados por catalanizar a su hijo Jordi y los conflictos con los trabajadores de la imprenta, con unas costumbres incompatibles con la mentalidad europea, dan lugar a escenas altamente cómicas.

CHALMA

En su novela Érem quatre (Éramos cuatro) de 1960, Lluís Ferran de Pol retrata la peregrinación al Santuario del Santo Cristo de Chalma, en el estado de México, donde, bajo la liturgia católica, se conserva el recuerdo de los antiguos rituales precolombinos. Según relata Bernardino Sahagún en Historial de las Cosas de Nueva España , en las fiestas primaverales los antiguos habitantes de las montañas de Chalma ofrecían al dios Xipetotec máscaras macabras fabricadas con la piel de los sacrificados. La visita al Santuario de Chalma remueve en el protagonista, refugiado catalán en México, recuerdos de la guerra, cuando al salir de la trinchera fue abatido por los tiros de una ametralladora. Xipetotec, mito de la eterna renovación...

Quetzalcóatl

La figura de Quetzalcóatl, síntesis legendaria de varios personajes míticos y reales, atrajo muy pronto a los escritores del exilio. Rey pacífico y humanitario, instaurador de un bautizo que lavaba las culpas de los niños y de una confesión que perdonaba las faltas de los hombres, propuso sustituir los sacrificios ofrecidos a los dioses por ofrendas de mariposas y flores. Los antiguos sacerdotes se rebelaron, Quetzalcóatl no quiso sofocar la rebelión con violencia y abandonó su reino. La leyenda del retorno de Quetzalcóatl precipitó la caída de los aztecas frente a las tropas de Hernán Cortés.

Megápolis

El 1939, México era una urbe de dos millones de habitantes que vivía un momento de fuerte crecimiento económico. Muchos de los refugiados republicanos eran técnicos y profesionales que se integraron rápidamente: crearon negocios, colaboraron con los mexicanos y contribuyeron a dar impulso a la ciudad, que en pocos años multiplicó su población hasta convertirse en una gran megápolis. La influencia del exilio se dejó sentir en todos los aspectos de la vida ciudadana, y de manera muy especial en el campo de la cultura.

DE LÓPEZ A POLANCO

Los álbumes familiares reflejan la evolución de la vida de los refugiados: los primeros pisos de alquiler -generalmente, habitaciones realquiladas-, los primeros coches, el nacimiento de los hijos, el descubrimiento del país, las primeras vacaciones, el confort e incluso, en algunos pocos casos, el lujo. A medida que iban consolidando su posición económica, los exiliados cambiaban de barrio. De la calle López, en el centro, donde Pere Calders tuvo un despacho, a las zonas residenciales de las Lomas o de la colonia Polanco.

AVENIDA GUATEMALA

En 1966, Camilo José Cela encargó a Carles Fontseré una serie de fotografías para un libro ilustrado sobre la ciudad de México que tenía que publicar la editorial Alfaguara. Fontseré hizo tres viajes a México. El escritor Juan Rulfo le descubrió aspectos de la ciudad desconocidos para los propios mexicanos. El resultado fueron centenares de negativos que reflejan el contraste entre el México tradicional y las formas de vida contemporáneas.

AVENIDA INSURGENTES

El crecimiento económico contribuyó a consolidar la situación de los antiguos residentes catalanes y favoreció a los emprendedores. Alrededor de la avenida Insurgentes, una de las principales arterias de la ciudad de México, muchos catalanes establecieron sus negocios. Son las editoriales y librerías, las pastelerías y restaurantes, las tiendas de muebles y de electrodomésticos que se anunciaban en las revistas del exilio.

AVENIDA MADERO

Los refugiados desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la industria editorial mexicana y dieron un impulso decisivo a la Universidad. En 1938, el gobierno de Lázaro Cárdenas creó el Colegio de España en México -el actual Colegio de México- para acoger a escritores e intelectuales fugitivos. La antigua sede del Colegio, en la avenida Madero, se convirtió en una verdadera «casa del éxodo». Escritores, correctores, tipógrafos, impresores y encuadernadores se incorporaron a las editoriales existentes -como, por ejemplo, Fondo de Cultura Económica, fundada en 1934- e impulsaron otras nuevas: Quetzal, Costa-Amic, Séneca, UTEHA, Hermes, Grijalbo, Era.

CALLE BUCARELI

Avel·lí Artís-Gener, Tísner, fue uno de los escritores que más rápidamente se integró en la vida mexicana. Empezó haciendo trabajos de escenografía para el cine, trabajó en publicidad y fue uno de los pioneros de la televisión mexicana cuando los estudios de la XHTV-Canal 4 Televisión de México estaban en la calle Bucareli. En 1954, Artís-Gener intervino como escenógrafo en una producción norteamericana filmada en México, Sheena, Queen of the Jungle , que se ha convertido en una serie de culto.

Temperatura

El exilio cambia vidas y trastoca fortunas. Gracias a la mediación de Pablo Neruda y a la ayuda de un grupo de catalanes, antiguos residentes, Xavier Benguerel, Domènec Guansé, Cèsar-August Jordana, Joan Oliver / Pere Quart y Francesc Trabal fueron generosamente acogidos en Santiago de Chile, junto con sus familias, en enero de 1940. Meses más tarde se les sumaría el filósofo Josep Ferrater Mora. La historia del «grupo andino», de sus proyectos y desengaños, de su relación con la colonia catalana y los intelectuales chilenos, ilustra las diversas opciones existentes ante el exilio: integrados, inadaptados, emprendedores y extraviados.

Cèsar-August Jordana

Cèsar-August Jordana llegó a Chile con su mujer y dos hijos. Al cabo de muy poco tiempo, la pareja se separó y Jordana se fue a vivir a Buenos Aires, donde ejerció como asesor literario y traductor para dos empresas creadas por refugiados catalanes: la Editorial Sudamericana de Antoni López Llausàs y la Editorial Poseidón de Joan Merli. Sus experiencias de extrañamiento y soledad en Buenos Aires dieron lugar a la novela El món de Joan Ferrer (El mundo de Joan Ferrer), que se publicó póstumamente, en 1971. De vuelta a Santiago, murió en 1958, con sesenta y cinco años.

Francesc Trabal

La historia de Francesc Trabal es una de las más tristes del exilio. En los primeros años de su estancia en Chile desarrolló una intensa actividad en la Oficina de Prensa Aliada, el Pen Club chileno, el Instituto Chileno-Catalán de Cultura, el diario La Nación y Radio Prat. Dio a conocer en castellano algunas de sus obras anteriores a la guerra y publicó una novela, Temperatura (1945) . El desenlace de la Segunda Guerra Mundial y el hecho de que Franco consiguiera mantenerse en el poder impunemente lo condujeron a la depresión. Murió en Santiago de Chile en 1957.

Domènec Guansé

Domènec Guansé fue secretario del Centro Catalán de Santiago de Chile y uno de los puntales de la Agrupación Patriótica. Es autor de uno de los mejores libros sobre la diáspora - Ruta d'Amèrica -, novelista, autor de las biografías de Margarita Xirgu y Pompeu Fabra. Sus Retrats literaris -que en 1966 refundió bajo el título de Abans d'ara - son una referencia indispensable para conocer el clima cultural de la Barcelona de los años treinta. Regresó a Cataluña en 1963.

Xavier Benguerel

Con las fórmulas de un medicamento antiespasmódico y el dinero que le habían enviado de Barcelona, Xavier Benguerel fundó en Santiago de Chile el Laboratorio Benguerel Ltda., que en pocos años le aseguró una confortable posición económica. Al mismo tiempo, siguió llevando una vida de escritor. Tradujo a Paul Valéry y a Edgar Allan Poe y creó las bases de una obra novelística que culminaría en el año 1974 con Icaria, Icaria , que ganó el Premio Planeta. Regresó definitivamente a Cataluña en 1954.

Joan Oliver / Pere Quart

Joan Oliver fue uno de los primeros en volver. En los primeros tiempos tuvo un papel muy activo en la colonia catalana de Santiago: dirigió la revista Germanor y publicó en 1947 uno de los mejores libros de poemas del exilio, Saló de tardor ( Salón de otoño ). Pero se atascó en negocios que no funcionaron y su mujer, Conxita Riera, nunca se adaptó a la vida de Chile. En el mes de enero de 1948 se embarcó a bordo del Vinland con destino a Europa. En Barcelona ejerció un papel decisivo en la recuperación cultural de los años sesenta.

Los Juegos Florales del exilio

En los años del exilio, los Juegos Florales llegaron a tener una extraordinaria significación cultural y social. En cada una de las ciudades donde se celebraron, los Juegos constituían una oportunidad de poner en contacto a los escritores catalanes con los intelectuales del país y a los exiliados con los antiguos residentes de la emigración económica. Con la lengua perseguida, con sus poetas y novelistas desperdigados, los Juegos Florales constituyeron un espacio de encuentro y reconocimiento para la comunidad catalana dispersa por el mundo.

Regresar o no regresar

En los años de la transición se popularizó la imagen de los intelectuales y políticos en el aeropuerto reencontrándose con la gente del país, en un acto de reparación simbólica. Pero no hay un único momento para el retorno. Algunos se reincorporaron enseguida, otros estuvieron fuera más de veinte años, otros no regresaron jamás. Xavier Benguerel escribió que el exilio no tiene final, y que el exiliado lo es para siempre. Queda la obra. Novelas, libros de poemas, memorias, ensayos, escritos en París y Ginebra, en México o Santiago de Chile. Y también en Barcelona, a partir de las experiencias y los recuerdos de la diáspora.

LA PELÍCULA DE JOAQUÍN JORDÁ

Sinopsi

El audiovisual que acompaña la exposición Literaturas del exilio recorre los caminos que siguieron algunos escritores catalanes al abandonar Cataluña en enero de 1939: desde la salida de Barcelona, la estancia en el Mas Perxés de Agullana, el paso por la frontera (El Voló, Coll d'Ares y Portbou) y Perpiñán, en algunos casos, los campos de concentración y la espera en los refugios intelectuales antes de iniciar el viaje a América, con un recorrido por los lugares de Chile y México en que residieron durante su exilio.

Esta pieza documental busca las huellas que los escritores catalanes dejaron en esos espacios. A partir del testimonio escrito de muchos de ellos, encarnado con voces dramatizadas, el audiovisual combina imágenes actuales de todos esos lugares con imágenes de archivo, entrevistas puntuales con algún personaje significativo y dibujos para ilustrar las secuencias más narrativas.

Rodado en Cataluña, Francia, Chile y México, este documental se mostrará dividido en 12 capítulos distribuidos a lo largo del recorrido de la exposición:

AGULLANA

PORTBOU

COLL DE MANRELLA

COLL D'ARES

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN

REFUGIOS INTELECTUALES

ROISSY-EN-BRIE y PARÍS OCUPADO

LLEGADAS A MÉXICO

CHOQUE CON LA CULTURA INDÍGENA

VIDA EN MÉXICO D.F.

CHILE

CEMENTERIOS (Cotlliure: Machado, Prada: Pompeu Fabra, Panteón francés, Santiago de Chile)